【風邪の予防に】植物療法の第一人者・森田敦子さんが実践する不調に合わせた摂るべきハーブと組み合わせ

仏雑誌『ELLE』で「世界を変える女性100人」の1人に選出された、植物療法の第一人者・森田敦子さん。そんな森田さんの知見が詰まった最新刊『ベスト・オブ 自然ぐすり』が発売! さまざまな不調に合わせて、摂るべき最良のハーブと組み合わせを紹介しています。

急に寒くなって、体調を崩している人も多い昨今。ここでは、書籍『ベスト・オブ 自然ぐすり』より、これからの季節に知っておきたい、不調に効くハーブをピックアップしてお届けいたします。

※本記事は、森田敦子:著『ベスト・オブ 自然ぐすり』(ワニブックス刊)より一部を抜粋編集したものです。

「風邪の予防」にハーブのお守りがあると安心

抗菌作用の高いうがい薬……ユーカリラジアタ×ニアウリ×タイム

鼻や口から侵入するウイルス予防には、日々のうがいが有効です。

そこで抗菌作用の高い、ユーカリラジアタ、ニアウリ、タイムの精油を組み合わせたうがい薬を使うと、その効果は何倍にも跳ね上がります。

これはヨーロッパでは薬として売られているほど、有名なブレンドです。

作り方は、コップにぬるま湯を入れ、それぞれの精油を1滴ずつ垂らすだけ。

ユーカリラジアタはすーっとした香りが特徴で、主な成分の1,8-シネオールは、粘膜の炎症を鎮め、ウイルスや細菌の増殖を抑えたり、粘液を溶かして、たんを排出しやすくしたりする作用を持っています。

ニアウリも、その1,8-シネオールを多く含むので呼吸器系全般に効果を発揮し、風邪や鼻炎、感染症対策にも有効です。

タイムは料理にもよく使われるハーブですが、それはハーブの中でもひときわ殺菌力が強いから。

その精油は、古代エジプトではミイラの防腐にも使われるほどパワフルで、サポニンという成分がたんを取る作用を、チモールという成分が殺菌・抗ウイルス作用を発揮してくれます。

洗面所などにこれらの精油を常備しておいて、外出したときや「ちょっとのどがイガイガする」というときにうがい薬として使ってみるといいでしょう。

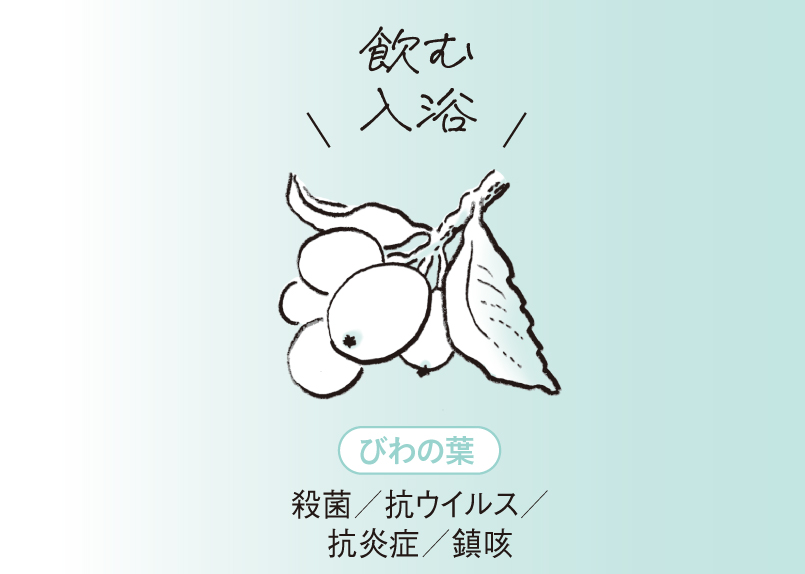

次に選ぶなら……びわの葉

びわの葉に含まれるウルソール酸などの成分には炎症を抑える働きがあり、風邪に伴う呼吸器系の炎症やのどの腫れなどに効果を発揮してくれます。

また、びわの葉には悪玉菌を減らす作用も。風邪で抗生物質を服用すると、腸内の良い菌も殺してしまうので、服用後に整腸作用のあるびわの葉茶を飲むのもおすすめ。

また、乾燥したびわの葉を20分ほど煎じて風呂に入れた「びわの葉風呂」は、温熱効果で湯冷めしにくくなります。

「疲労困ぱい」でもパワーをもらえる最強のハーブ

ストレスや疲れを感じたら、まず摂りたいハーブの王様……高麗人参

韓国では、高麗人参は老若男女が愛飲するポピュラーな薬用植物です。韓国の受験生にとっても定番のアイテムで、入試の時期には手軽に飲めるパウチタイプが人気を集め、コンビニにも並びます。

その歴史は古く、アジアでは数千年前から万能の根として用いられてきました。伝統医学においても、気力、体力の回復、免疫力の強化や調整、精神安定とまさに万能。ストレスや疲労を感じたときにうってつけの植物です。

高麗人参に含まれるジンセノサイドは、サポニンの一種で、細胞内のエネルギー代謝を高めて肉体的疲労の回復をサポートすることができます。また、体の恒常性を調整することもできる薬用植物です。

ナチュラルキラー細胞(NK細胞)やマクロファージなどの免疫細胞を活性化して、感染症対策や疲労回復の効果も研究され続けています。

高麗人参の中でも「6年根」と呼ばれるものは、土の中で6年かけて栄養をたっぷり蓄えるため、サポニンを多く含み、より高い効果が期待できるとされています。

煎じて飲むほかに、サプリメントやエキス、粉末、カプセルで摂るのも手軽でおすすめ。覚醒作用もあるので、朝から日中にかけて飲むのが良く、夜遅くに飲むのは控えましょう。

アダプトゲンハーブとは

人間の体は、体内の状態を一定に保つ「恒常性」を持っています。アダプトゲンハーブとは、その恒常性をサポートしてくれるハーブのこと。

普通のハーブは高いものを下げる、低いものを上げるといった一方の作用しかありませんが、アダプトゲンハーブは高ければ下げて、低ければ上げる。そのときの体の状態に合わせて働きます。

代表的なアダプトゲンハーブは高麗人参、エゾウコギ、アシュワガンダ、ホーリーバジル、マカなどです。

「冷え性」に体の芯まで温めてくれるハーブ

体を芯から温める梅のちから……梅醤番茶

梅醤番茶は梅干し、醤油、しょうがを番茶に加えた日本の伝統的な飲み物です。

梅に含まれるクエン酸には血行促進の作用があるので、冷え対策にぴったり。

番茶にはカフェインが少ないので、夜、眠る前に飲むのが特にいいでしょう。体をゆっくりと温めることで深い眠りにつくことができます。

そしてしょうがに含まれるジンゲロールが血行を促進し、さらに体が温まります。

また、醤油を選ぶときはできるだけ品質の良い、伝統的な製法で醸造されたものにしましょう。

アレンジとして、黒こしょうやくずを入れるのも冷え性に効果的です。

豊富なポリフェノールで血液を巡らせる……ヴァンルージュ

もう1つ、冷え性に効果的なハーブがヴァンルージュ。ポリフェノールが豊富に含まれており、血行を良くする作用があるので、体を芯から温めてくれます。

赤ブドウの葉であるヴァンルージュはポリフェノールの中でも、血行促進はもちろん、抗酸化作用があり、アンチエイジングにも効果的なレスベラトロールという成分を多く含みます。

温かいハーブティーで摂るのがいいでしょう。

次に選ぶなら……ジンジャー、柚子

体が冷えているときには、さっと塗れる精油によるマッサージも効果的です。

ジンジャー(しょうが)は、食材として料理に使うのはもちろん、精油として使っても、冷えへの効果が抜群。

また、柚子は主成分のリモネンが血行を促し、血液の滞りを解消することで、体を温めてくれます。

ベースオイル5㎖に、ジンジャーの精油1滴垂らす、もしくは柚子の精油を数滴垂らして冷えた部位をマッサージしましょう。

『ベスト・オブ 自然ぐすり』では、近年注目されているハーブとハーブを組み合わせた処方や、ハーブと食べ物を組み合わせることで、より深い効果が得られるという新しい知見もクローズアップ。まさに自然ぐすりのベスト・オブ・ベストをまとめた一冊となっています。

ぜひ本書で、自分の体調に合わせた植物療法をはじめてみませんか?

イラスト/タカヒロコ

\好評発売中!/

『ベスト・オブ 自然ぐすり』

著:森田敦子

森田敦子

植物療法士

日本における植物療法と性科学の第一人者。

サンルイ・インターナッショナル代表。

フィトテラピーが日本に根付く20年以上も前に、パリ13大学医薬学部で植物療法を学ぶ。帰国後は植物バイオ研究に関わり、数々の賞を受賞。また、AMPPフランス植物療法普及医学協会認定校「ルボア フィトテラピースクール」の運営に着手するなど、植物療法の普及に努める傍ら、人生100年時代を見据え、産前産後や介護の現場を通じて女性の健康をトータルにサポートする可能性を追求。

2022年、世界45の国と地域で刊行されている仏雑誌「ELLE」にて【100 Women CHANGE MAKERS】(エルが選ぶ世界のチェンジメーカー100)の1人として選出される。

主な著書に『自然ぐすり』『潤うからだ』『私のからだの物語』(ともに小社刊)、『感じるところ』(幻冬舎刊)など。

Instagram @atsuko1705