【自律神経セルフケア】「体質診断」であなたにぴったりなケアが見つかる!【東洋医学の陰虚・水滞とは?】

「水滞タイプ」の不調と、その改善法

水滞(すいたい)は、むくみ・冷えタイプです。体の水分の流れが悪いタイプといえます。

更年期における水滞は、中医学で体内の「水分代謝」が滞った状態を指します。これは、体の中に不要な水分が溜まり、全身の機能に悪影響を与える状態です。更年期にはホルモンバランスや代謝機能の変化が起こるため、水滞が現れやすくなります。

五臓では、水分代謝を主る「腎」の働きが重要になります。

陰虚タイプのよくある日常

朝から疲れを感じる

↓

喉が乾燥して水をたくさん飲みたくなる

↓

洗顔後に肌がつっぱり、乾燥が気になる

↓

空調の効いた場所でも暑さを感じやすい

↓

目が乾燥してショボショボし、画面を見続けるのがつらい

↓

夕方になると特に体が重だるくなる

↓

排便に時間がかかる

↓

体が熱っぽく感じて寝つけない

↓

夢をよく見る

(イメージ:写真AC)

水滞とは

「水」は体液や血液、リンパ液など、体内で正常に循環すべき水分を指します。水滞は、この水分が滞り、適切に代謝されずに体内に溜まることで以下のような状態を引き起こします。

・むくみ:余分な水分が皮下や細胞間に留まる

・冷え:水の停滞が血流を阻害し、体温調節が乱れる

・重だるさ:体全体に締まりがないため重く感じられる

水滞の対策方法

(1)生活習慣の改善

・適度な運動

ウォーキングやストレッチで血流とリンパの流れを促進しましょう。ヨガや太極拳は、体内の水分代謝を整えるのに効果的です。

・温活(体を温める習慣)

足湯や腹巻、ウォーマーなどのアイテムを利用して、特に下半身を温めてください。冷たい飲み物や食べ物を控え、温かいものを摂るように心がけて。

・規則正しい生活

睡眠不足やストレスを避けることで、体内リズムを整えましょう。寝つきをコントロールするためには朝起きる時間を一定にすることが大切です。

・水分補給

意外とよくあるのが、日常的にこまめに水分補給をしないがために、体が水分を溜め込もうとしてむくみが出るケース。人によって適正量は異なりますが、1日1.2〜2Lを目安に、自分に合った補給量を見つけ意識して摂るようにしましょう。

(2)食事による改善

水滞を改善させるための食材は、利尿作用や消化促進作用を持つものが効果的です。水分が体に滞ると、むくみや冷え、重だるさを感じます。

おすすめの食材

・冬瓜や小豆、とうもろこしの髭(お茶にして飲む)、きゅうり、セロリ:利尿作用があり、余分な水分を排出します。

・山椒、大根、ミント、レモン:消化を助けつつ、むくみを改善します。

・ショウガ、ねぎ:体を温め、水分代謝を促します。

・昆布、わかめ:代謝を助けつつ、余分な水分の排出をサポートします。

避けたい食材

・冷たいもの(アイスクリームや冷たいジュース)

・水分の多い生野菜を摂り過ぎない(トマト、レタスなど)

・塩分の多い食品(加工食品やスナック菓子など)

(イメージ:写真AC)

水滞を放置した場合のリスク

水滞を放置すると、更年期特有の不調が悪化する可能性があります。重度のむくみにより動きづらくなったり、冷えが進んで自己免疫力の低下や体力減退に繋がることも。また、血液循環や動脈硬化のリスクも増加するため、くれぐれも気をつけましょう。

まとめ…「水滞タイプ」のあなたへ

更年期の水滞は、むくみや冷え、重だるさといった不快な症状を引き起こし、低気圧がくると余計につらくなります。

水滞を改善させるためには、水分代謝を促し、余分な水を汗や尿で排出することがポイントになります。

体を温めて水分代謝を促す生活習慣を取り入れ、食事や鍼灸、漢方薬、セルフ灸などを組み合わせて体質改善を目指しましょう。早めの改善が生活の質を向上させる鍵となります。

*「気虚」「血虚」タイプの方へのアドバイスは第1回で公開中です。

*「気滞」「瘀血」タイプの方へのアドバイスは第2回で公開中です。

いかがでしたでしょうか。あなたはどのタイプに当てはまりますか?

一つの体質に当てはまる人もいれば、複数のタイプに当てはまる人もいることでしょう。

これだけタイプがあるのですから、「更年期」という大きな括りでも人によって現れる不調が異なるわけですね。体調や不調を人と比べず、自分に合った方法で改善していきましょう。

次回からは、より具体的に症状やお悩み別にセルフケアをご紹介していく予定ですので、それぞれの体質から自分の目標を見定め、一段ずつ階段を上っていってください。

*次回は5月21日更新予定です。

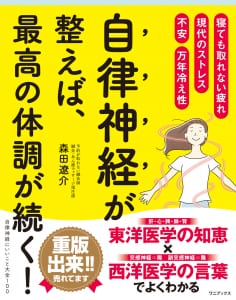

\好評発売中!/

『自律神経にいいこと大全100』

著:森田遼介