素敵なライフスタイルが詰まった「小慢」店主に聞く、台湾茶のはじめ方とは_最初は”ちょっといいもの”に触れる

優美でおいしい台湾茶。

淹れ方やお作法のハードルが高そうだけど、実は自由に楽しめるもの。好きなところをつまみながら自分の茶道を探す、台湾在住コーディネーター・青木由香さんのお茶ごとエッセイ。

お茶初心者なら、最初はハードルを下げてカジュアルなところからかな、と考えていた私の中に、新たな視点が芽生える。というのも、日本の雑誌でも頻繁に紹介されている、とっても素敵なティーサロン「小慢(シャオマン)」の店主・小曼(シャオマン)さんの言葉が、お告げのように降ってきたからです。

△落ち着いた灯りがともる小慢の店内の様子。

小慢は、空間の設え、茶道具の選び方、茶菓子、そしてお茶はもちろん、全てにおいて抜かりがない。ここでお茶と出会い、ハートを射抜かれ、お茶の世界に入ったという方も少なくないのでは、と私は思う。それほど素敵なお店です。

△店名「小慢」と店主ご本人のお名前「小曼」は、読みは一緒。でも店名は、漢字に「心」を意味する「りっしんべん」がついています。

小曼さんについて語ろうとすると、「何ができないのか探した方が早いのでは?」という話になるマルチタレントぶりで、まさに台湾ライフスタイル界の超カリスマです。

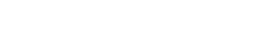

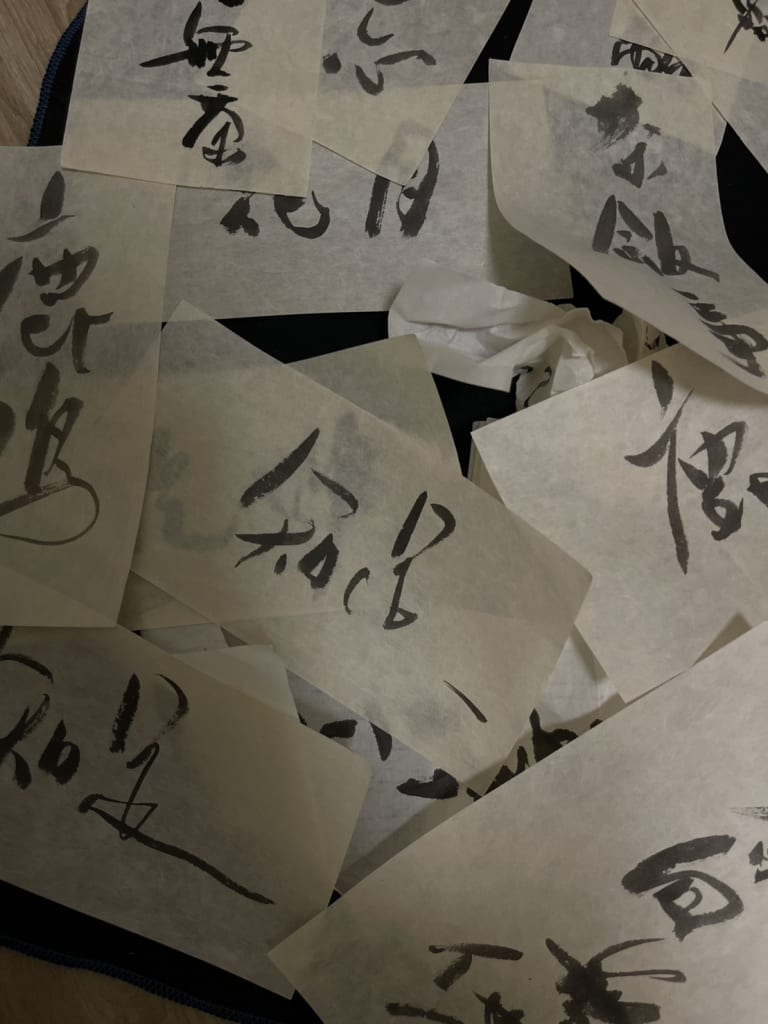

彼女は、日本で服飾の勉強をし、そのまま日本のアパレルに勤め、台湾には20代の後半に戻ります。そして30歳を過ぎて書を始める。書道がきっかけで工芸にも興味が広がり、やがてお茶の世界へ、という流れです。ここまでお察しの通り、若い時からセンスを磨いてきたことが伝わります。

△書は、今でも日常的に書いているそう。

日本語も堪能で、書も嗜む。ちなみに英語もできる。日本、中国、ヨーロッパ、インドへ飛び、お稽古をしたりお茶会を開いたり。私は、彼女がお料理も歌も上手なこともよく知っている。「なんでもできるよね」と彼女に言うと、以前、 “そっち系”が見える方に「先祖の芸術的才能が集大成して生まれてきた人だ」と言われたそうで、私、首がモゲるほど激しくうなずきました。

そんな彼女がお茶を始めたきっかけは、“最初のお茶体験”。ご主人が連れて行ってくださった、「清香齋(チンシャンザイ)」という茶館のお茶会でした。後に小曼さんは、清香齋の店主である解致璋(シェ・チヂャン)さんに師事します。解致璋さんは、台湾の茶文化を海外にまで広めた女性茶道家の一人。お噂はかねがね耳にする方で、小曼さんの始まりがそこと聞いて、スッと納得。その時のお茶会があまりに素晴らしく、すっかり魅了されてしまったそうです。

私が小曼さんにお初にお目にかかったのは、もう20年ほど前。元々ご自宅だったという場所に伺ったのですが、大きなガラス窓から緑と光が差し込み、広々とした空間に中国の骨董と洋のインテリアがミックスされた絶妙なセンス。心の中でのけぞりました。

△設えに現代的なガラスを使ったり(左)、和紙アーティストに作ってもらった茶柵も(右)。

今でこそ、日本の陶芸家が台湾の茶器を作ることも珍しくありませんが、それをいち早く依頼したのも彼女。小曼さんからの依頼がきっかけで台湾茶を知り、茶器を作り始めた日本の作家も少なくありません。

小曼さんのお茶は、“自由で柔軟”。自由は、状況に応じて制限なく動けること。柔軟は、臨機応変にうまく対応できることです。彼女のお宅にお呼ばれした時には、スペシャルな作家ものの器に手軽なメーカーの食器を合わせたテーブルセッティングでごはんをいただきましたが、全体のバランスが美しいから、誰もその混在コーディネイトに気づかない。

みんな、てっきりブランドのものだと思い込んでいました。ローカル市場で雑貨を発掘したり、既成概念にとらわれないアイデアをすぐに形にしてしまう柔らかい発想力。

一緒にカラオケに行けば(小曼先生、カラオケも行かれます)、ちょっと素敵なお皿一枚、布一枚を籠に入れてやってきて、夜市で買い込んだごはんを並べ、カラオケボックスにパッとディナーの設えが出現。目から鱗事件だったので、その時の驚きを小曼さんご本人に話したら、「どこでも“設え”は楽しめるわよ」と笑っていました。しなやかの天才です。

ある時は、繊細な茶器で丁寧に淹れられた温かいお茶を飲んでいたところ、突然、重厚な焼き物の大きめな茶碗に炭酸を注ぎ始める。何事かと。そこにエスプレッソのように濃く出した老茶を数滴、滴(したた)らせたのです。お茶が口の中に入る前に、炭酸の泡と一緒に弾けたお茶の香りが目の前に充満して、うわぁっとなりました。

青木:常に忙しいし、アイデアが枯れることはないの?

小曼さん:アイデアは頭の中にいっぱい入っているわよ。旅が好きで、いろいろなものに見て、触れているからかな?

青木:お茶を飲むのに素敵な茶道具や器がなかったら?

小曼さん:日本酒のお猪口でもいいし、普通のお湯呑みでもいいし。設えに使えるようなものがなくても、わざわざ買いに行かなくても庭の葉っぱや季節の花を少し添えるだけ。自然なものを合わせれば、おもてなし感、作れますよ。

△小曼さんのお稽古は日本でも、京都、東京、名古屋で受けられます。

長めに小曼さんを形容し続けましたが、そんな方が言うのです。

「最初の入り口は、選ぶと良い」と。

私の中に降ってきた小曼さんの言葉。

選ぶのは、先生だったり、場所だったり。ちょっと“いいもの” から始めること。みんなのお茶の始祖様みたいな方が、そうおっしゃるなら、あなたのところに初心者を送りこみます。

△カッコ良すぎる世界観ですが、決まりはなし。スタイルもお茶の味も自由。そう聞いたら、素人さんもかなり安心。

小曼さんのお店は、賑やかな台北の学生街の夜市の中。その路地に周囲と違うベールをまとって、ひっそりと佇んでいます。中は、静けさに包まれた異世界。現在は、土日のみ、茶菓子付きでお茶が楽しめます。ほかの日は展覧会や小曼さんの選んだ、日台の陶芸家の作品展、お料理の会、生花、小曼さんの書の作品展が不定期で催されているので、来店前にお店のインスタでチェックしてみてください。

今日の一杯。「茉莉花茶(モーリィー ホァーチャー)」

小曼さんの夏のおすすめは、花茶。花茶とは、香りを吸収しやすい茶葉の性質を活かして、花の香りを移したもの。発酵が浅い緑色の烏龍茶に茉莉花(ジャスミン)の香りを移した茉莉花茶は花茶の代表。そもそも花の香りがするから、サッと入れても華やかで美味しいという点が素人には嬉しい。

緑茶は体を冷ますと言われていて、そして、お花の香りで気分もリフレッシュ。「暑い時こそ熱いものを飲む」というのも台湾らしい生活の知恵があります。温かいものを飲めば発汗が進んで、体の熱を冷ませるということです。茶葉から花自体は取り除かれていますが、人工的な香料のものでなく、天然の花を使っている花茶を選びましょう。

△台湾ならではのちょっとスペシャルな茉莉花茶。台湾の爽やかな緑のお茶・包種茶に彰化県(台湾の中西部)のオーガニックジャスミンの香り。

今回で、この連載も一区切り。ですが、私の台湾暮らしにお茶はなくてはなりません。青木由香のゆる台湾茶の道は、これからも続いていきます。台湾のお茶のお話、どんどん進化していますし、つきません。どこかでまた! ありがとうございました。

写真提供/本編:小慢 今日の一杯。:青木由香

「小慢 Tea Experience(シャオマン ティー エクスペリエンス)」

住所 台北市大安區泰順街16巷39號

営業日 ティーサロンは土曜、日曜、その他の展示会は不定期で開催。

営業時間 13:00~18:00

TEL (+886)2-2365-0017

定休日 月曜、火曜、水曜(2025年10月より)

Instagram @xiaoman_taipei

※掲載している情報は、2025年9月現在のものです。店舗情報は変更となる場合がございます。来店の際は、事前にご確認ください。

*本連載は今回で最終回となります。約一年間、連載「青木由香のゆる台湾茶の道」をお読みいただきありがとうございました。

\青木さんのお店もチェック!/

『你好我好(ニーハオウォーハオ)』

https://www.nihaowohao.net/

日本から購入できるオンラインストアも!

https://nihaowohaostore.com/

\好評発売中!/

『暮らしの図鑑 台湾の日々』

著:青木由香

発行:翔泳社