【G.Wは伊勢神宮へ】いよいよ始まる「式年遷宮」の神祭りで、新緑の季節を魂ふるえる“感動”で満たそう!

今年2025年より、伊勢神宮では20年に一度のお祭り&行事となる「式年遷宮」が始まります。

伊勢神宮のお膝元である三重県伊勢市をはじめ日本全国では、着々と式年遷宮への準備が進んでいます。「通り一遍のガイドブックの知識じゃなく、もっと深く神宮のことを知りたい」という要望に応えて、第63回神宮式年遷宮の内容をどこよりも早く、詳しく解説するガイドブックが登場しました!

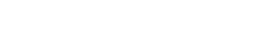

『伊勢神宮 式年遷宮参拝ガイド』では、第61回、第62回式年遷宮を取材し、式年遷宮広報本部による動画配信の司会進行もされた文筆家の千種清美さんに、それぞれのお祭りの様子と見どころを解説いただきました。

ここでは、来たる2025年5月2日に行われる「山口祭」のお祭りの様子を少しだけご紹介いただきましょう。

※本記事は、『伊勢神宮 式年遷宮参拝ガイド』写真:Kankan/文:千種清美(ワニブックス:刊)より一部を抜粋編集したものです。

「山口祭」の魅力をご紹介!

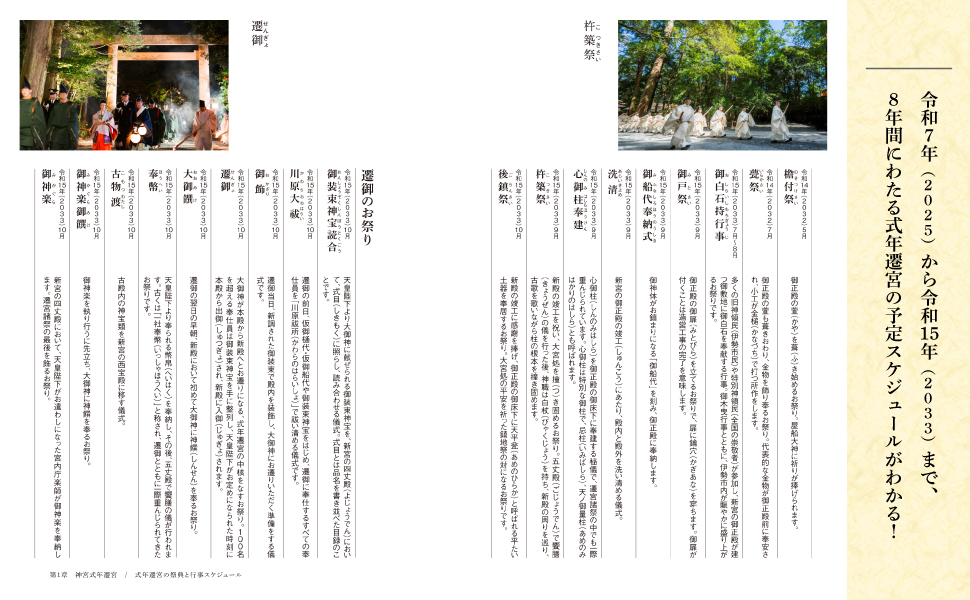

「遷宮のお祭りは、山の口、入口から。社殿の造営に用いる御用材(ヒノキ)を伐り出すにあたって、古くから内宮は神路山(かみじやま)、外宮は高倉山の「山の口に坐(ま)す神」をおまつりするといいます。作業の安全を祈る儀式をまず執り行うのです。

山の口に坐す神をまつるお祭りとはどのようなものか、はやる気持ちを抱え、最初のお祭り、山口祭へ向かいました。内宮の参道を進む祭列には、神宮式年造営庁総裁(大宮司)以下、少宮司をはじめとする神宮神職、そこに「物忌(ものいみ)」と呼ばれる童男と童女の姿もあります。古式の装束を身に着けた物忌は神職の子弟たち。そして、青い装束は作業に携わる忌鍛冶(いみかじ)や、「小工(こだくみ)」と呼ばれる宮大工たち。内宮の正宮で神宮の神職特有の八度拝(はちどはい)という拝礼を行ったのち、参道に再び出て、五丈殿という屋根付きの建物で「饗膳(きょうぜん)の儀」がありました。参列した一同が膳を前にずらりと座り、食事をともに取るというものです。実際には所作を行うだけで、口にすることはありませんが、神宮の通常のお祭りでは見ることのない光景に驚きました。総裁、少宮司以下神職はここで退下(たいげ)します。

そして、いよいよ祭列は山口祭場へ向かいます。」……(続きは本書にてご覧ください)

△本書のページ例(『伊勢神宮 式年遷宮参拝ガイド』より)

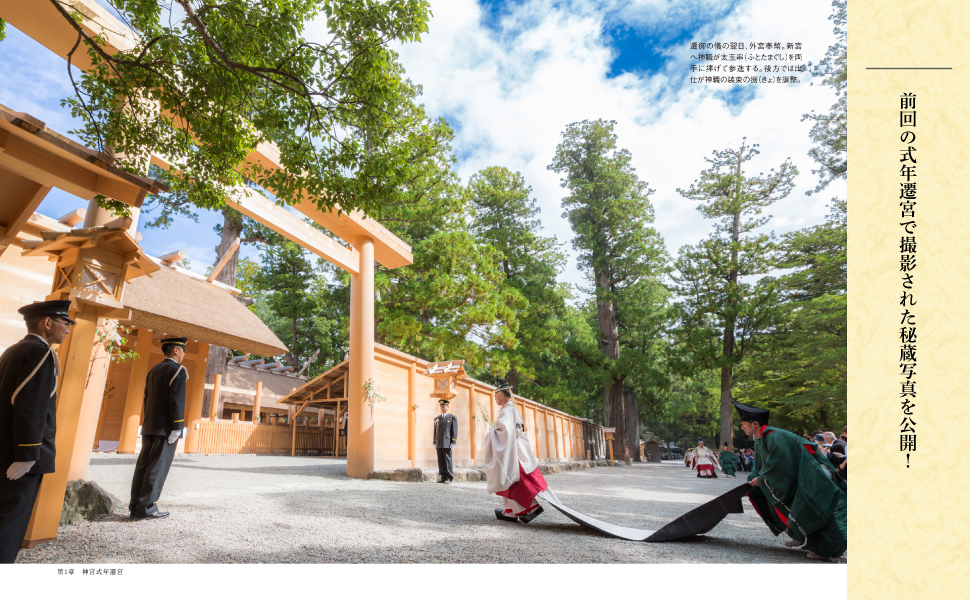

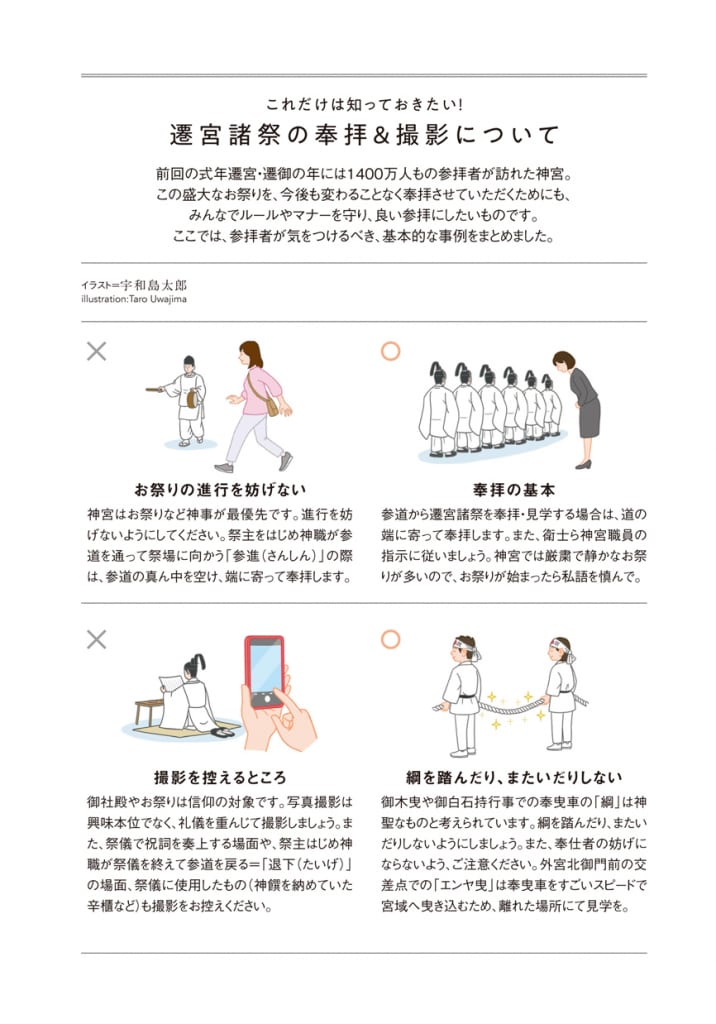

これだけは知っておきたい!「奉拝&撮影のマナー」

前回の式年遷宮・遷御の年には1400万人もの参拝者が訪れた神宮。この盛大なお祭りを、今後も変わることなく奉拝させていただくためにも、みんなでルールやマナーを守り、良い参拝にしたいものです。ここでは、参拝者が気をつけるべき、基本的な事例をまとめました。

「式年遷宮」33の祭典と行事とは?

『伊勢神宮 式年遷宮参拝ガイド』では、令和7年(2025)から令和15年(2033)年まで、8年間にわたる式年遷宮の予定スケジュールも掲載。知られざる「別宮の御遷宮」では他では見られない豊富な写真を掲載する他、知っておきたい参拝や奉拝の際のしきたりや礼節についても、わかりやすく事例別にまとめています。(注:祭典・行事はすべて前回を参考にした予定となります)。

ぜひ本書を手に伊勢神宮を訪れ、悠久の神祭りを体感するのはいかがでしょうか。

\好評発売中!/

『伊勢神宮 式年遷宮参拝ガイド』

写真:Kankan/文:千種清美

写真/Kankan

写真家。東京生まれ。ネイチャー、文化を中心に聖地、神社、仏閣を撮り続けている。神仏と鳥の写真にはとくに定評がある。第62回式年遷宮・遷宮諸祭を撮影。著書に写真集『伊勢神宮 誠極まる大聖地』(ラシリン)『伊勢神宮』(書肆侃侃房)。『伊勢神宮式年遷宮のすべて』『楽学ブックス伊勢神宮』(ともにJTBパブリッシング)、『皇室日記特別編 伊勢神宮 式年遷宮』(日本テレビ放送網)、『伊勢神宮とおかげ横丁』『大人の伊勢神宮』(ともにワニブックス)などがある。

HP http://www.kancam.jp

文/千種清美

文筆家、皇學館大学非常勤講師。三重県津市生まれ。伊勢神宮やお伊勢参りを紹介するテレビ番組に多数出演。平成18年より新幹線車内誌『月刊ひととき』に、神宮についての文章を8年間連載をするなど、神宮のことを伝えるメディアで活躍する第一人者。著書に『女神の聖地 伊勢神宮』(小学館)、『常若の聖地 伊勢神宮』(ウェッジ)、『お伊勢さん 鳥居前おかげ縁起』(講談社)など。また、テレビ番組『式年遷宮特別番組【お伊勢さん】』(三重テレビ)などの脚本も多数手がける。三重県明和町観光大使。第61回、第62回式年遷宮を取材し、式年遷宮広報本部による動画配信の司会進行も担当。